こんにちは。今回も自宅からのエッセイです。皆さんもお家で安全に過ごされていることを願っています。何とかこのパンデミックを乗り越えて、いち早く普通の生活を取り戻したいですね。

さて、前回のエッセイでは、東京での緊急事態宣言が始まる前に丹後方面を訪れたことを書きましたが、今回はその際、与謝野町にて出会うことのできた素晴らしい職人さんを紹介します。

与謝野町を象徴する木である「椿」。その地に長年住まわれ、椿を扱ってこられた織り職人、佐橋登喜蔵さんの工房「登喜蔵(ときぞう)」をお訪ねしました。

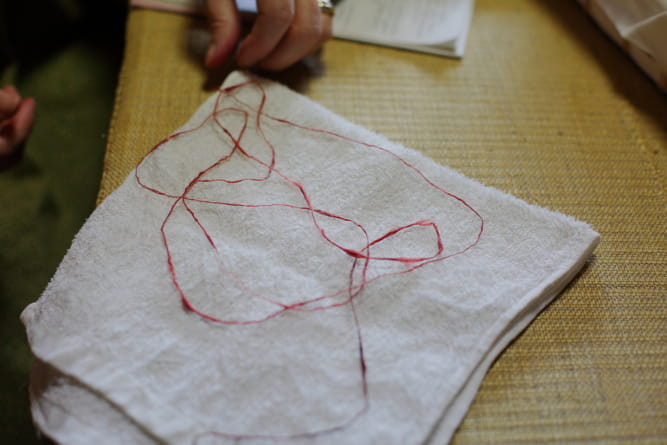

私が訪れた日は、ちょうど大きな桶に椿の花と布を入れて染め上げる作業の最中でした。プロセスとして、まず桶に水を入れて花を茹で、濃いピンク色になるまで煮出します。花を漉き出した後、美しい絹糸を水に浸すと、たちまち鮮やかなピンク色に染まります。また、別に用意された鉄の媒染剤の入った溶液に浸すと、紫がかった灰色に糸が変色します。こうやって地元で育つ植物を摘んで糸を染め、手織機で美しい着物を直接織ることを夫婦でずっとやってこられています。

また、それだけではありません。朝子さんは柔らかくなった繭から糸を紡いで、自ら素材となる糸を作っておられます。登喜蔵さんがそれを布に織り上げていくのですが、その時、糸に大きすぎる塊がついてないか一本一本吟味されます。手仕事でここまで細やかな気配りができる方も珍しいでしょう。このご夫妻は作り手として本当に着物を愛されている方たちだと感じました。

先日、与謝野で育てられた絹の繭がお二人の元に届きました。これは町の新たな取り組みだそうですが、登喜蔵さんはとても感激されていました。染料と、朝子さんの手紡ぎの糸に加えて、絹そのものも与謝野産の蚕から採取した素材で揃いました。お二方は将来的に全て与謝野の素材を用いた着物を作ることのできる日を夢見ているそうです。

着物がその土地に根ざすということはつまり、その地で発展してきた糸づくりや染料、技術が在るからであって、その原則に作り手、職人さんとしてのこだわりを示されています。登喜蔵さんと朝子さんの作品は、いにしえからの伝統に根ざしたスローファッションだと言えるでしょう。「本物」には決して勝てません。

美しい染めの作品を見せていただいた後、表へ出て、おおよそ千年前から丘の中腹に生えていると言われる椿の木「千年椿」を見学させていただきました。その樹木はとても大きく、深紅色の花を咲かせていました。幹もぱっくり二つに分かれており、それほど長い期間、どうやって生き延びてきたのか本当に不思議です。

ふと、真の品質を求めるにあたっては、時間は意味をなさないのかもしれないと感じました。それでは、またお会いしましょう。